|

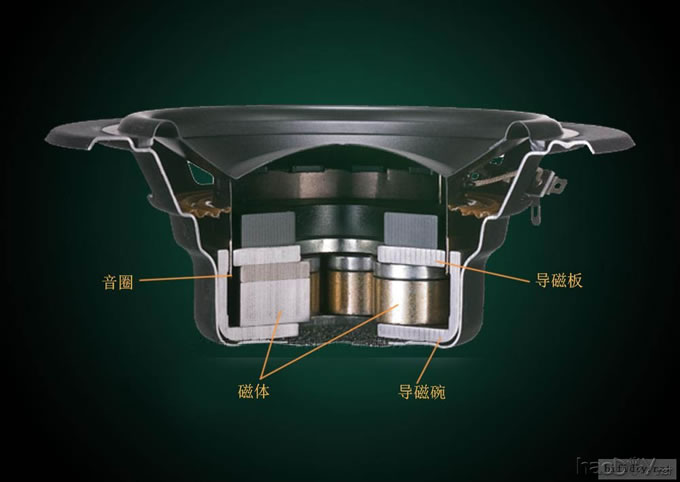

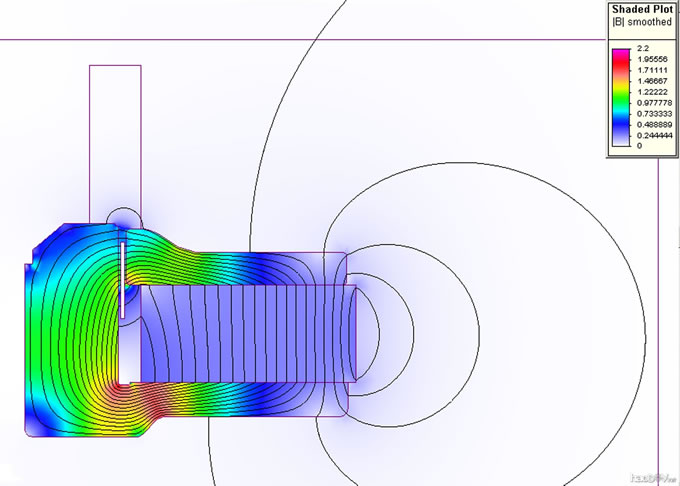

音圈骨架常用的材料可以分为金属与非金属。非金属的主要有纸、聚酰亚胺、云母增强树脂等;金属材料常用的有铝和黄铜,其中铝合金是目前大功率单元最常用的音圈骨架材料。 由于金属在磁场中运动时会切割磁力线而产生涡流,所以要在骨架上纵向切开一个细缝。但这个细缝并不能杜绝涡流的产生,而涡流又导致损耗、失真和阻尼,所以铝骨架音圈的Qms一般较非金属骨架低。非金属骨架则不存在涡流现象,因而具有较高的Qms,同时也避免了涡流导致的失真。 七、上夹板 八、磁体 十、导磁板柱 上夹板又叫前夹板、华司等。导磁板柱又叫T铁,它又可以分成下(后)夹板(与上夹板合称导磁板)和导磁柱两个部分。它们和磁体共同构成了单元的磁路系统。 磁体在喇叭单元发展的最初阶段采用过电磁铁,也就是励磁电路,现在基本上完全被永磁体代替(除了极少数发烧友自己玩的)。喇叭单元的磁体类型主要有铁氧体、钕铁硼和铝镍钴三大类,铝镍钴具有很好的特性,但价格太高,现在很少采用。铁氧体成本低且稳定,使用最多。钕铁硼磁能积高,使用也较广泛,但居里点较低,也就是不耐热。最近稀土价格猛涨,也波及了喇叭磁体市场。 导磁板与导磁柱一般用低碳钢或纯铁制成,要求磁导率高。 上面对长短音圈结构的图解中所示的磁路是最常用的外磁式磁路,另一种较少采用的是内磁式磁路,其结构如下图看示(磁体位置标错了,应该在所标的上方):  磁路系统还包括一个本帖第二个图上看不出来的但非常重要的部分--磁隙。磁隙并不是一个实体的部件,而是由导磁柱和上夹板围出来的一个磁场强度很高的狭缝,可以说磁体、导磁柱和导磁板都是为了形成这个磁隙而存在的。磁隙及其附近磁场的对称性和均匀性对喇叭单元的失真有重大的影响。因此对磁路的磁场特性进行分析和模拟在磁路设计中有极为重要的作用,但在过去,这是很困难的工作,近年来有限元法的发展为这个分析与模拟提供了可能。下图是对一个磁路的有限元分析结果:

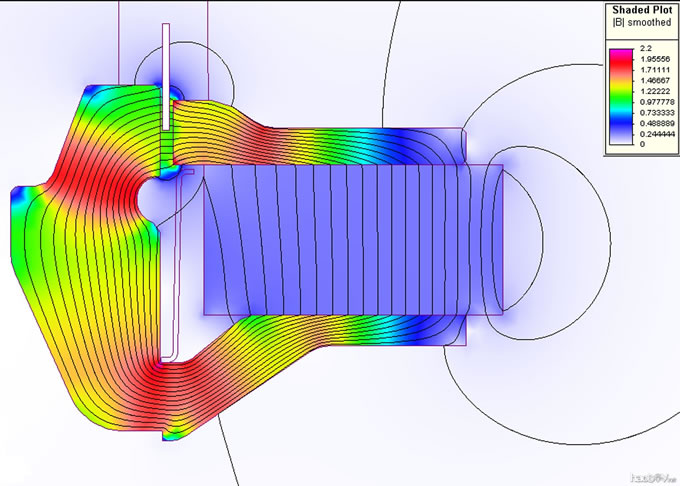

观察上图磁隙中代表磁通密度的色彩可知,这个磁路设计的磁场是不对称、不均匀的(兰绿不均),可以进一步优化设计,得到下面的结果:

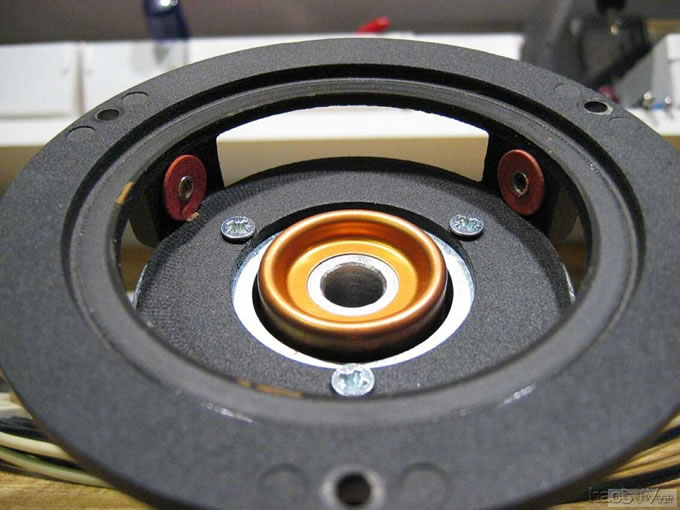

可以看出,通过改变磁路各部分的结构(延长导磁柱,使它高出上夹板,把导磁柱中央去掉一部分,并把导磁柱做成T形(导磁柱在磁隙下方收窄)等),可以有效地得到均匀的磁场,从而减少失真。图中所示表明,优化后的磁路不仅磁隙内的磁场有良好的对称性,磁隙外的杂散场也相当地对称。 虽然短音圈结构天生具有较低的失真,但从上面的例子可以很容易地推测,设计良好的长音圈结构的性能可以优于随便设计的短音圈结构。 另一类有效改进磁场对称性和均匀性的办法是在磁路中附加铜或铝质的短路环,现在在高保真单元上已经大量使用,比如SEAS EXCEL系列,全线在磁路中使用短路环。以下是scanspeak一个单元,图中可以看到一个铜环套在导磁柱上:

短路环的使用不仅可以减少磁路带来的失真,还可以减少音圈电感,从而提升单元重放的高频。 某个单元是否使用短路环能不能从阻抗曲线上看出来?(问题10) 十一、气孔 这个结构是贯穿T铁中央的一个孔道,并不存在于所有的单元上。有不少单元没有这样的结构。 为什么会有这样的结构,得从音圈和它的运动说起。音圈的上端固定在锥盆底部,是密封的,而另一端套在导磁柱上,这样,音圈与导磁柱顶部就有一个不完全密封的小室,因为在音圈与磁隙之间,内外侧都有细小的缝,使这个小室可以通向单元之外,但这个细缝很小,气流通过有较大的阻力。当音圈前后运动时,这个小室的体积不断改变,小室气压也随着改变,相当一个带阻尼的空气弹簧安装在音圈中,将对单元的工作造成意外影响。因此必须在适当的位置开孔,使小室的空气可以顺畅进出。在导磁柱上开这个气孔的主要目的就是这个。当然还有别的方案,上面提到少数单元的防尘罩带有小孔,也是这个原因。还有的单元在音圈骨架上打出许多小孔,也可以起到同样的作用:

进出这个小室的气流还有个很重要的作用,就是把音圈工作时产生的大量热量带走。所以一般认为导磁柱上这个气孔是用来散热用的,也因此许多单元的气孔越开越大。这个气孔是不是越大越有利于散热呢?有研究表明,并非如此。据klippel的一项研究表明,较小的气孔散热效果更好。. (责任编辑:admin) |