|

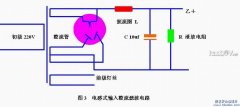

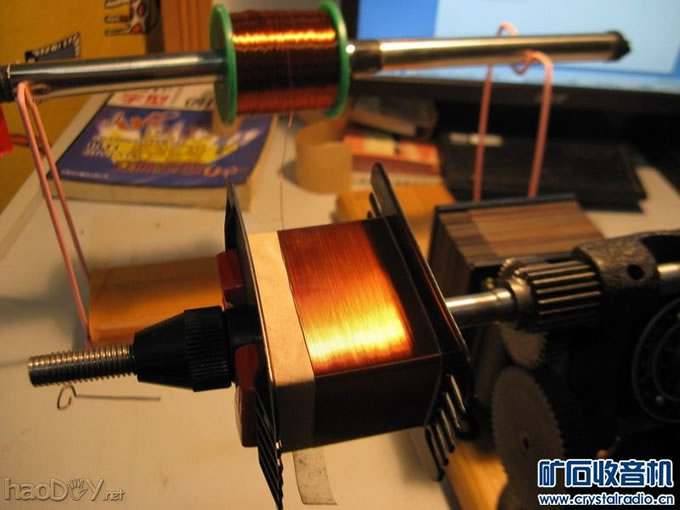

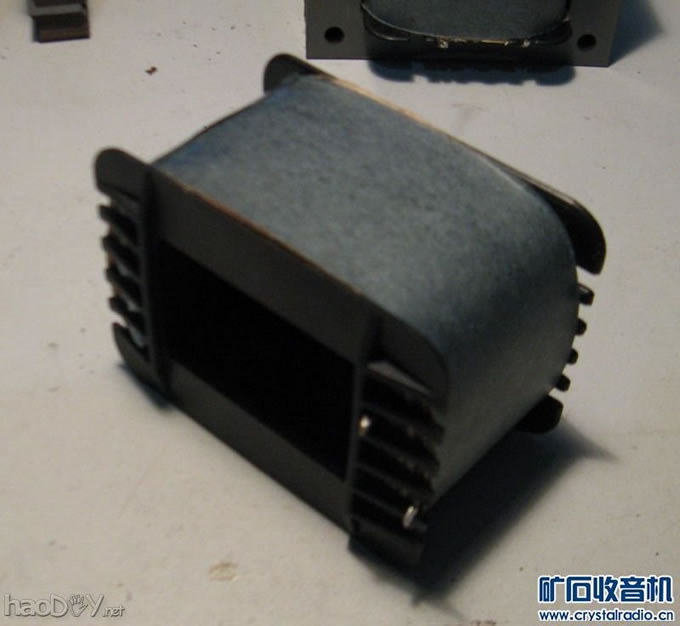

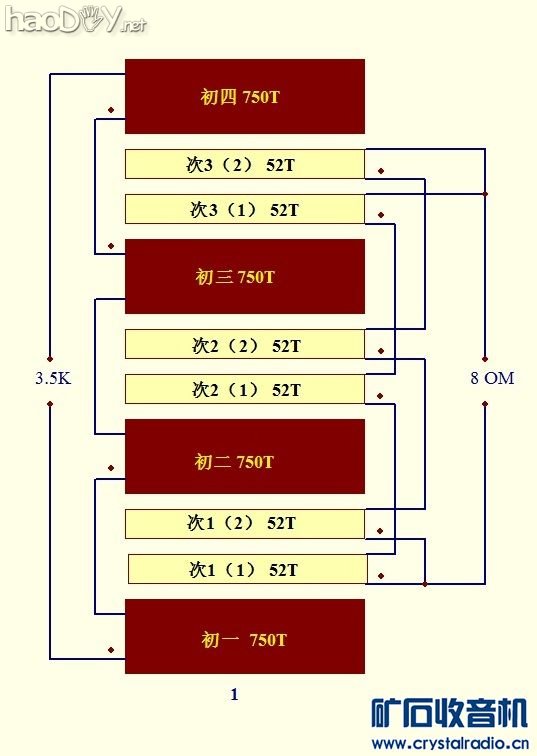

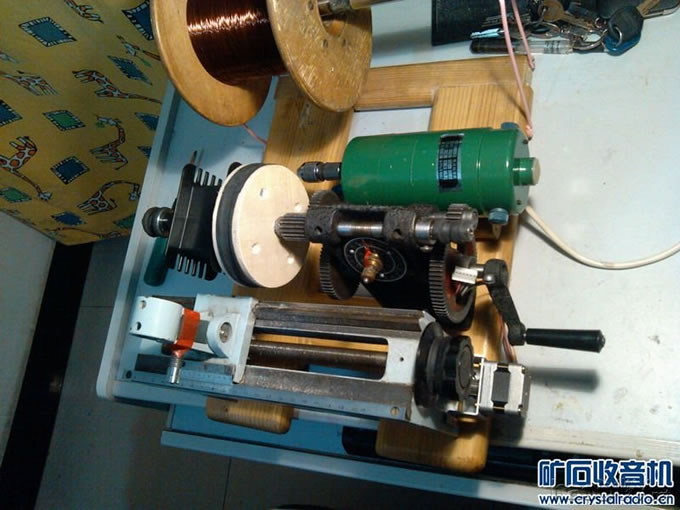

12月份做了一台FU7单端功放,用的成品输出牛铁芯较小。升级DIY了一对够“分量”的输出牛。 数据: 因没实际经验和感性认识,没敢自己计算,采用的是论坛上前辈们的数据。 初级阻抗3.5K ,Φ0.25绕3000匝。次级8欧姆Φ0.7绕156匝,4欧姆110匝处抽头。铁心间隙0.15mm。 材料: Φ0.25漆包线 600g Φ0.7漆包线若干 EI96型z11硅钢片5Kg,舌宽32mm,静叠厚50mm。 32*50骨架 2个 牛罩 2对 0.08变压器专用绝缘纸 0.17青壳纸 工艺: 全部绕组均为排线密绕,层间加0.05m绝缘纸,绕组间加0.17mm青壳纸。 初级3000匝分4段绕,每段750匝。 次级156匝分三段绕,每段52匝。每段均为双绕组,并联使用。 4夹3工艺,3段次级夹入4段初级间。4个初级线圈串联,6个次级绕组先并联再串联。 验算窗口空间:(骨架绕线槽宽43.5mm,深13.4mm。) 初级每层匝数=43.5/(0.25*1.2)=145匝 初级层数=750/145=6层 段厚度=0.25*1.2*6+0.3=2.1mm 初级总厚=2.1*4=8.4mm 实绕每层匝数=150匝 初级层数=750/150=5层 段厚度=(0.25*1.2+0.05)*5=1.75mm#p#分页标题#e# 初级总厚=1.8*4=7.2mm 实际每层绕150匝,每段5层。按此数算经验稀松系数为1.16。 次级156匝分3段绕制。线径0.7mm,每段52匝,绕一层。 每层匝数=52匝(实际每层可绕约55匝, 两端有剩余空间) 次级层数=156/52=3层(两段次级为6层) 次级厚度=3*(2*0.8(实际经验系数)+0.05)=4.95mm 线圈总厚度=8.4+5=13.4mm 骨架深13.4mm,线圈总厚13.4mm,没问题!! 排线密绕,层间垫绝缘纸。最初用手工排线,进度非常慢,常常是一个晚上只绕2-3层初级。  第一次做输出牛,手工排线、层层垫纸,想做得细致些,结果就是效率非常低,第一只线圈绕了10多天,累!感觉这样糊弄下去不是事,于是花心思改造绕线设备,增加了自动排线机构。下图是机械式自动排线和绕线效果。尽管只是手摇绕线加机械式自动排线,效率也比之前的纯手工排线高了很多,第二个线圈1-2晚就完成了。   绕好的线圈:   #p#分页标题#e# #p#分页标题#e#装好铁芯和牛罩,垫了3层0.05的绝缘纸留气隙。家庭条件下不方便侵漆,先这么用着。  绕组排布接线图,做法可能和多数人的习惯稍有不同。  名义上是绕变压器,实际上后期的大部分精力放在绕线机改造上了。最终要改成程控排线、电动绕线,实现排线、绕线全自动。 绕线机动力源为可调速的交流减速电机,自制了一个大皮带轮装在绕线机主轴上,主轴和电机的传动比为1:7。减速电机再加上DIY的减速机构,绕线机主轴最终转速20转/分--150转/分可调。 排线机动力源为38步进电机,电机与排线机主轴也为皮带传动,减速比5:1。绕线机主轴装转数传感器,通过程序控制步进电机旋转步数驱动丝杠旋转适当角度,实现排线头的位移量与绕线机主轴联动,实现自动排线。程控电路和程序设计业已完成,控制板正在备件中,控制板焊好后接上电机适当调试后即可实现全自动排线绕线。 已完成绕线机、排线机的驱动和传动等机械结构改造。  今晚终于把这对输出变压器装机了,重新开孔、攻丝、安装,弄了一晚上。还没开机试声,不过外观上可比淘宝上几十元的廉价牛壮实多了!  |