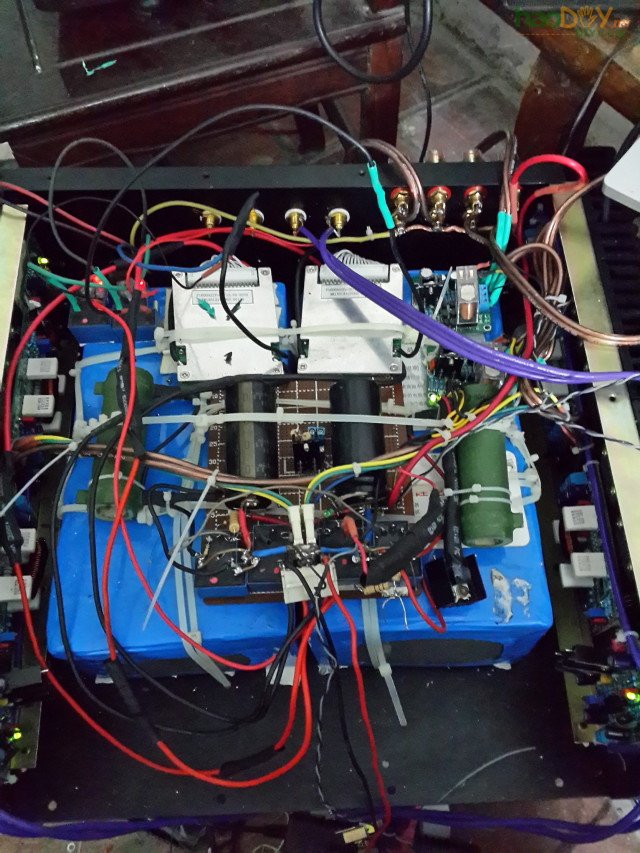

纯锂电池供电后级的制作

功放是音箱声电转换前的最后一环,由于音箱负载复杂多变,功放通常要应对音箱声电转换过程中存在的不足问题,所以要制作出一台好功放说来并不是一件容易的事情。因此对功放在驱动能力和重负载失真方面提出了更高的设计和制作要求。这也一直是我追求的目标和动力。在机缘巧合下,跟一位发烧友在茶余饭后闲聊中提及,电池供电的低纹波和低底噪的问题,我听了很是心动。于是,心动不如行动经过半年多的努力,终于如愿的设计制造出这台纯锂电供电的后级功放

设计思路:

1功放部分

在选用功放类型时,由于甲类天生具有更好的线性和不存在交越失真和开关失真,一直难以割舍对它的钟爱,但是由于本机使用的是电池供电如果用甲类的话续航力有限而且也很浪费电能,特别是大热天需要开着空调再开这台电烤箱听歌,着实让人觉得有点可笑!假如能让机器工作在一个既有甲类优点又有乙类有点的的工作状态那该多好啊,于是甲乙类意蕴而生。甲乙类(Class-AB)放大器在低电平驱动时,放大器为甲类工作,当提高驱动电平时,转为乙类工作。甲乙类放大器的长处在于它比甲类提高了小信号输入时的效率,随着输出功率的增大,效率也增高,虽然失真比甲类大,然而至今仍是应用最广泛的晶体管功率放大器程式,趋向是越来越多的采用高偏流的甲乙类,以减少低电平信号的失真。同时希望这台功放能够驱接低阻抗并具有足够的阻尼系数,并尽可能降低影响听感的交越失真和开关失真,于是最终决定选用结构简单成熟,稳定性高,线性好的三重结构LIN电路和采用两对功率输出管并联。

功放电路结构分析:此电路是通过英国Douglas Self 设计师改进提升,发表于《音频功率放大器设计手册》,这款电路对我来说非常具有魅力,它不但结构简单,负载能力强,而且在稳定性方面也非出色,电路的设计思路是在保证每一级最优化线性的前提下,再尽可能利用大环路负反馈电路进行优化,最终得到非常令人骄傲的性能,本人也通过学到的一些小技巧,再对此电路加以修改优化,最终定型,见仿真图:

电路最终决定采用双48V直流供电设计,电源由两节12ah的锂电池组提供,甲乙类四声道模式时8Ω最大输出120w,并联模式下8Ω最大输出225W,桥接全平衡模式下8Ω最大输出300w。#p#分页标题#e#

输入级采用差分对镜像恒流源负载构成跨导放大输入级,这种结构对称性高,能有效防止2次谐波产生;镜像恒流源负载比电阻负载转换速率提升一倍;开环增益也比电阻负载提升6-15db;电路再增加差分射极电阻来产生本级负反馈,这样就可以加大输入级的恒流源电流,这种方法能使输入级跨导进一步增大,改善输入级线性,提升整个电路转换速率。当然这种手段也不能无限制的增大跨导,还要结合整个电路的稳定性。输入对管选用低噪声高β管mpsa92,输入级恒流源设为6MA。

电压放大级用低噪高β管mpsa42,使用射极跟随器进一步提升β值,以增强本级补偿电容的负反馈效果,电压放大级恒流源设为10MA,在这级我还加入了双极点电容补偿,进一步提升音频范围内的高频负反馈量,这非常有利于在乙类工作时有效减小高次谐波失真,尽量消除高次谐波,杜绝出现“晶体管声”,但在超高频部分确回到原来的衰减量,使电路稳定工作。当然在加入后还得细心的调校,还好这是DIY,这点看来比商品机容易做到。由于本级恒流管结电容形成穿透效应,影响到了放大器正半周转换速率,原电路在设计师Douglas Self改为主动式恒流源的基础上,我再在恒流管上增加一个1uf小电容,与主动式恒流源检测点相连,使电压急剧变动时,恒流源电流也随着增大,有效提升正半周转换速率。

输出级采用倒达林顿输出结构,由于驱动级与输出级形成本级负反馈,能有效提升线性,减小失真。同时尽可能做好乙类时驱动管的热跟踪速度问题,保证功放始终处于最优化偏置。

偏置电路采用采用差分对通过检测射极电阻两端电压,与另一边的1.8V基准(绿色发光二极管)经电阻分压成300MV基准源与射极电阻两端电压进行比较,静态电流能在1秒钟内就精确控制在400MA,不存在热机问题,同时令交越失真最小化。

关于功率管选择:有朋友可能会问,为什么不多并几对管呢?其实这是考虑到实用性和配对性问题,多对管并联并不能在性能上提升太多,这个增多的输出管还需要同时强化电源、增大散热及增加连线的过大电流能力,才能起到作用,在没有相应提高整体能力的时候,往往会适得其反,带来更多负面损害,包括配对难度。所以,功放同样需要考虑短板效应,明智的方法是以达到目的为准绳。我的设计是在使用两对管的情况下,能够驱动低至3Ω的负载而不出现明显的失真变化为要求,所以选用两对管并联基本能满足要求,而且在选用功率管上我还有自己的要求,就是要选在大电流下β值下降坡度低的,这样就可以在大电流输出时有更好的线性。因此选用了我一直很喜欢的三肯2SC2922、2SA1494,这种管采用LAPT(多发射极结构)的大功率对管,特征频率50MHZ,极限参数VCEO和VCBO同为200V,最大集电极电流17A,最大耗散功率200W。由于该管允许功耗比较大,采用MT200大型塑料封装,外形见图(MT-200封装图),MT200比常见的TO264及TO-3P塑料封装宽一些,需两颗螺丝钉固定,这样有助于平衡螺丝锁紧力,防止应力损坏管芯。

2延时缓启动部分

如图(电源电路图)所示,GB1,BG2是组及保护板(下文直接叫锂电),KR1到KR4使用的是48V/30A的单联常开继电器,其中, KR1,KR2起到开关的功能KR3,KR4起到延时和短路保护的功能,C1,C2使用的是日本nichicon电容容量是12000UF,做为大电流缓冲,把使得大动态下电流更足而且不会触发锂电保护板做出保护动作。C3、C4使用的是德国威马电容,容量是0.1UF用来降低电源部分的高频内阻提升电路的瞬态反应。R1,R2采用的是150欧姆50W的绕线电阻,用来给电容充电作为延时之用。

由于两个正负半周的工作原理一样这里就选取正半周部分电路来分析吧;

当按下开机键的时候,GB2正极输出+48V经过继电器线圈,L流入开关到地,KR2 吸合,当KR2吸合后电流通过R2给C2进行充电,当充电电压到达42V左右时继电器KR4吸合,全机进入工作状态,从而躲开了电容充电瞬间锂电池保护的问题。

以上是正常开机状态下的工作情况,如果后级管子击穿了,即有或者哪里有大电流短路了,那开机会是这样一个情况的,当按下开机键的时候,GB2正极输出+48V经过继电器线圈,L流入开关到地,KR2 吸合,当KR2吸合后电流通过R2,,流向短路点,这样C2两端的电压是很低的所以继电器KR4不吸合,从而很好的保护了电路和电池组,这点对与电池功放是很重要的,因为电池是一个能量密集体,锂电更甚,所以做个电池保护电路还是有必要的。

(责任编辑:admin) |

我的DIY lm3886功放

更新:2012-09-14

我的DIY lm3886功放

更新:2012-09-14

lm317小甲类功放已完成

更新:2012-09-28

lm317小甲类功放已完成

更新:2012-09-28

6n3电子管 前胆后石功放

更新:2012-08-23

6n3电子管 前胆后石功放

更新:2012-08-23

采用国半最新hifi驱动LM4702的真

更新:2012-08-25

采用国半最新hifi驱动LM4702的真

更新:2012-08-25